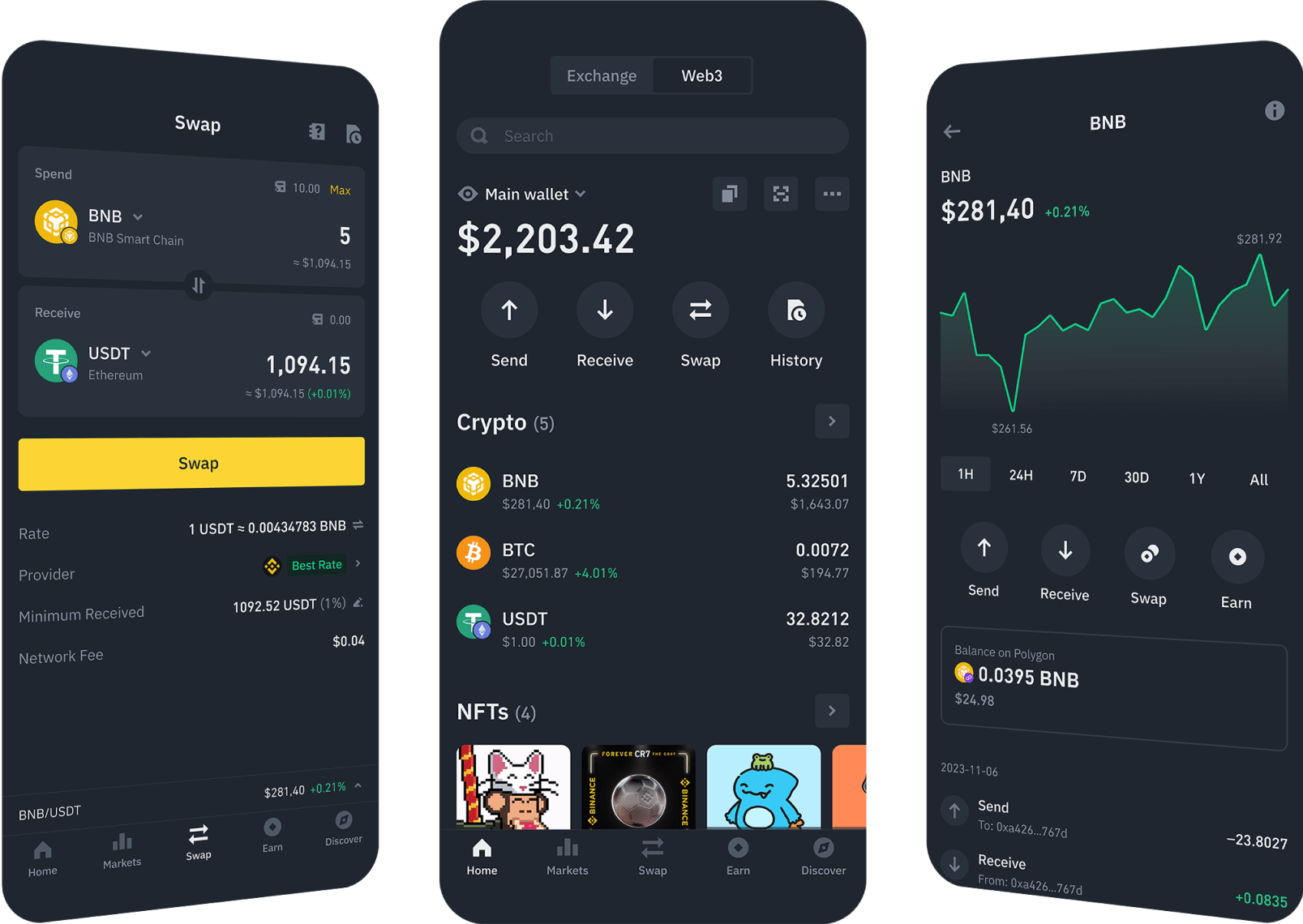

用户可以在这些平台上买卖比特币、以太币和泰达币等币种。币安交易平台是全球交易量最大的加密货币交易平台。

货币作为人类文明发展的重要产物,其形式随着社会生产力与交换需求的升级不断迭代,从原始的实物交换媒介,逐步演变为如今的数字形态,每一次变革都深刻影响着经济活动的运行方式。

一、实物货币:最原始的交换媒介

人类最早的货币形式是实物货币,诞生于物物交换的不便之中。在不同文明中,实物货币的形态各具特色:中国古代用贝壳作为 “货贝”,因其坚固耐磨、便于携带且数量稀缺,成为夏商周时期的主要货币;欧洲曾以牛、羊等牲畜作为交易等价物,而非洲部分地区则使用象牙、盐块进行交换。实物货币的价值源于其自身使用价值,但存在不易分割、价值不稳定等缺陷,例如一头牛难以分割成小块用于小额交易,且牲畜的死亡会直接导致货币价值消失。

二、金属货币:标准化的价值载体

随着冶炼技术发展,金属货币逐渐取代实物货币。公元前 7 世纪,吕底亚王国(今土耳其境内)铸造了世界上最早的金币,此后金、银、铜等金属因其质地均匀、易分割、价值稳定等特性,成为主流货币形式。中国秦朝统一货币,推行 “半两钱”,确立了圆形方孔的铜钱形制,这种标准化设计既便于携带,又象征着 “天圆地方” 的宇宙观,影响后世两千余年。金属货币解决了实物货币的诸多弊端,但仍存在重量大、运输不便的问题,尤其在大额交易中效率低下。

三、纸币:信用符号的诞生

纸币的出现源于金属货币流通的不便。北宋时期的 “交子” 是世界上最早的纸币,最初作为四川地区商人的兑换凭证,后由政府发行,取代铁钱在市场流通,解决了铁钱沉重、携带困难的问题。17 世纪末,欧洲银行开始发行银行券,以黄金为储备,承诺可随时兑换金属货币,进一步推动纸币普及。纸币本身没有价值,其流通依赖于发行方的信用,这使得货币从 “实物价值” 转向 “信用符号”,为大规模贸易和金融发展奠定基础。

四、电子货币:数字化的支付革命

20 世纪末,随着互联网技术普及,电子货币应运而生。它以银行卡、移动支付等形式存在,如信用卡、支付宝余额、微信支付零钱等,本质是法定货币的电子化记录。电子货币无需实体载体,交易通过网络完成,极大提升了支付效率,例如跨境转账从传统银行的几天缩短至几分钟。但电子货币仍依赖银行账户体系,其价值与法定货币 1:1 挂钩,并未改变货币的信用本质。

五、数字货币:去中心化的新探索

近年来,以比特币为代表的加密数字货币引发关注,其基于区块链技术,不依赖中央银行发行,通过加密算法保障交易安全。此外,多国央行正在研发的央行数字货币(CBDC),如中国的数字人民币,作为法定货币的数字化形式,兼具电子货币的便捷性与法定货币的信用背书。数字货币的出现,使货币形式从 “中心化信用” 向 “技术信用” 拓展,可能重塑未来金融体系的运行逻辑。

货币形式的演变始终围绕 “便捷性” 与 “信用保障” 两大核心,从实物到数字的跨越,不仅是技术进步的结果,更是人类对高效交换方式的永恒追求。每一种新货币形式的出现,都在推动经济活动边界不断扩展。

币安的核心价值观指导着团队的目标、决策和行动,让团队间的协作跨越国籍、文化与背景,最终实现币安团队的共同愿景。